Pendant la conférence de presse bondée de mardi 8 octobre du synode sur l’Amazonie, le journaliste suisse Giuseppe Rusconi a posé la question suivante :

Pendant la conférence de presse bondée de mardi 8 octobre du synode sur l’Amazonie, le journaliste suisse Giuseppe Rusconi a posé la question suivante :

« L’un des leitmotive de ce synode c’est de représenter les peuples indiens comme s’ils habitaient le paradis terrestre avant le péché originel. On fait l’éloge de la pureté originelle et on exalte leur rapport harmonieux avec la nature. Nous devrions apprendre d’eux comment coexister avec l’environnement. Pourtant, aujourd’hui encore, une vingtaine de peuples amazoniens pratiquent l’infanticide. Et sur le site de la Conférence épiscopale brésilienne on trouve un article qui justifie une telle pratique. Alors je demande si pour vous les droits humains ont une valeur universelle ou bien s’ils s’appliquent aux uns et pas aux autres ».

C’est l’un des douze « invités spéciaux » au synode — à l’instar de Ban Ki-Moon, Jeffrey D. Sachs, Hans J. Schellnhuber — qui a répondu en premier, la Philippine Victoria Lucia Tauli-Corpuz, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes autochtones, qui a reconnu que « tous les indigènes, tous les autochtones ne sont pas parfaits ». Et elle a ajouté : « Certains ont des pratiques qui ne correspondent pas aux droits humains. Nous avons longuement discuté de la question. Dans la déclaration de l’ONU, on a mis en évidence que, si les États doivent respecter les droits des populations indigènes, les indigènes doivent faire en sorte que leurs traditions soient conformes au droit international en matière de droits de l’homme. Les autochtones ont dit qu’ils chercheront à changer certaines de leurs traditions. »

Après elle, c’est le cardinal péruvien Pedro Ricardo Barreto Jimenez, archevêque d’Huancaya, jésuite, vice-président du réseau ecclésial pan-amazonien et coprésident du synode qui a pris la parole, lui aussi pour reconnaître que « tout n’est pas rose chez les peuples indigènes ». En ce qui les concerne, on ne peut pas parler de « pureté originelle parce que cela reviendrait à se méprendre sur la nature humaine » et toutefois « nous devons reconnaître leur sagesse ancestrale parce qu’ils ont enrichi cette écorégion que l’Europe est en train d’utiliser ».

Mais ensuite, le cardinal a nié que certaines populations amazoniennes pratiquent l’infanticide : « Je n’en ai jamais entendu parler ». Et, en enlevant ses écouteurs, il a ajouté que « ceux qui font de pareilles affirmations doivent en apporter des preuves documentaires ». Il a cependant révélé que « chaque vie humaine est sacrée. Si quelqu’un affirme que de telles pratiques ont possibles, il méconnait le message de l’Évangile. Il faut toujours défendre la vie ». Et il a martelé : « J’ai été évangélisé par les indiens et ils continuent à m’évangéliser ». À la fin de la conférence de presse, au cours d’une conversation, le cardinal Barretto a de nouveau refusé de croire qu’un site de l’Église brésilienne avait publié un article prenant la défense de l’infanticide parmi les indiens.

Mais il se trompait. Le lendemain matin, M. Rusconi mettait en ligne sur son blog « Rossoporpora » ces mêmes « preuves documentaires » que le cardinal Barretto réclamait et qu’il a résumé comme suit, en quatre points :

- Le parlement brésilien est en train de débattre du projet de loi PL 1057/2007 du député Henrique Afonso qui vise à interdire la pratique de l’infanticide dans les zones indigènes. Cette proposition a été approuvée par la chambre des députés le 26 août 2015 par 361 voix pour et 84 contre. Elle est en train d’être examinée au sénat. Les débats, assez vifs, voient s’opposer les arguments des droits universels de la personne humaine reconnus par la constitution brésilienne et le droit des communauté indiennes, en particulier des plus isolées, à conserver leurs propres us et coutumes. L’opposition au projet de loi est surtout constituée par des anthropologues fanatiques de l’identité indienne.

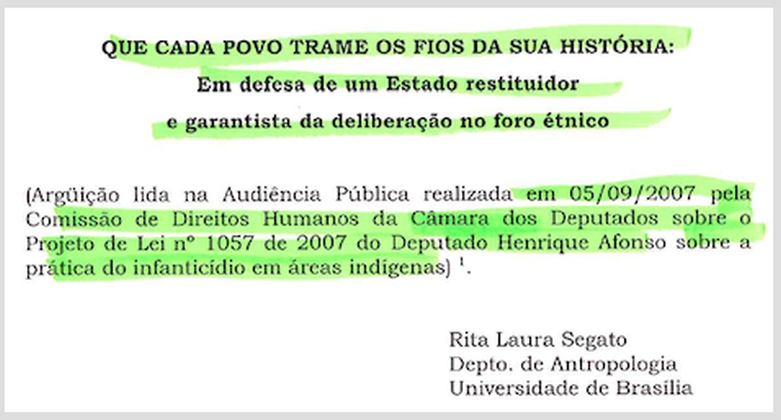

- Parmi les anthropologues les plus connus s’opposant au PL 1057/2007, se distingue Rita Laura Segato de l’Université de Brasilia dont on peut encore consulter l’intervention devant la commission des droits de l’homme de la chambre des députés sur le site du Conselho Indigenista Missionário (CIMI), « organismo vinculado à Conferência de Bispos do Brasil ». L’audition de Segato s’intitule : « Que cada povo trame os fios da sua história [Que chaque peuple tisse la trame de sa propre histoire] » et dans le texte, on peut lire entre autres : « Quel État pourrait aujourd’hui prétendre légiférer sur la manière dont les peuples indigènes doivent préserver leurs enfants ?

Quelle autorité un tel État aurait-il ?». - Le fait que l’infanticide soit une pratique toujours en usage chez certains peuples indigènes d’Amazonie a été confirmé par le sociologue et anthropologue Giuseppe Bonazzi pendant une visite aux missionnaires de la Consolata parmi les peuplades Yanomami. Interrogé par le quotidien « La Repubblica » le 16 novembre 2010, Bonazzi a déclaré : « Chez ces peuplades, les nouveau-nés les plus chétifs ou ceux dont la mère ne pourrait pas se charger parce qu’elle est encore occupée avec ses autres enfants nés avant lui ne sont pas acceptés et meurent ». Et voici l’introduction d’un autre article publié sur « Lettera 43 » intitulé « Le Brésil changera-t-il la loi qui permet aux indigènes de tuer leurs enfants ? ». « Certaines tribus indigènes du Brésil pratiquent l’infanticide. Et, bien que cela puisse paraître étrange, la loi brésilienne leur permet de le faire. Mais aujourd’hui, ce pays d’Amérique du Sud est en train de discuter d’un projet de loi qui, s’il est approuvé, pourrait mettre cette pratique hors-la-loi. Les débats sont très animés. […] La journaliste Cleuci de Oliveira a écrit un intéressant article de fond pour ‘Foreign Poilicy’.

Il faut cependant préciser que le sujet ne concerne qu’une minorité des tribus brésiliennes : selon l’estimation de ‘Foreign Policy’, seuls 20 groupes sur 300 le pratiquent, parmi eux figurent les Yanomami et les Suruwaha ». - « O infanticídio indígena » fait l’objet de nombreux commentaires sur le site juridique brésilien « Jus ». On peut par exemple lire au début d’un article datant d’ocotre 2017 : « La pratique traditionnelle de l’ ‘infanticide indigène’ consiste en l’homicide d’êtres humains non désirés par le groupe et est une pratique commune à plusieurs tribus brésiliennes ». Et dans la conclusion : « En aucun cas, le droit à la différence culturelle ne peut légitimer la violation du droit à la vie. Autrement dit, toute tentative visant à justifier la pratique de l’infanticide ne peut trouver de soutien dans aucune législation internationale ». En outre, le quotidien brésilien « O Globo » a publié le 7 décembre 2014 les résultats d’une enquête sur les Yanomami. L’enquête confirme que, quand un enfant naît, la mère l’emmène dans la forêt, elle examine le bébé et, si ce dernier a une infirmité, elle rentre en principe à la maison toute seule. Ou bien : en présence de jumeaux, la mère n’en reconnaît qu’un seul. L’acte de reconnaissance est symbolisé par l’allaitement et ce n’est qu’alors que l’enfant est considéré comme un être vivant par la communauté ».

*

Voilà pour les documents publiés par Rusconi ce mercredi 9 octobre au matin. Entretemps, au Brésil, certains essayent de courir aux abris.

Comment s’y prennent-ils ? En faisant disparaître du site de la CIMI, l’organisme indigéniste missionnaire « lié » à la Conférence épiscopale brésilienne le texte cité par Rusconi au point 2, c’est-à-dire l’intervention de l’anthropologue Rita Laura Segato devant la Commission des droits de l’homme de la chambre des députés pour défendre l’infanticide.

Et aujourd’hui, effectivement, cet article ne s’y trouve plus. Mais sur le site de la CIMI, un autre article figure bien en évidence, il s’intitule « Estudo contesta criminalização do infanticídio indígena » et dans celui-ci, Mme Segato, réagissant à l’essai de l’une de ses collègues anthropologues, Marianna Holanda, définit le projet de loi qui vise à interdire l’infanticide comme étant « uma forma de ‘calúnia’ aos povos indígenas ».

Dans tous les cas, les douze pages de l’intervention de Mme Segato contre la proposition de loi PL 1057/2007 sont en possession de Rusconi et de Settimo Cielo qui en ont fait une copie avant qu’ils ne disparaissent du site du Conselho Indigenista Missionário della Chiesa brasiliana

Un article de Sandro Magister, vaticaniste à L’Espresso.