Qui sait si le pape François, qui est l’évêque de Rome et le primat de l’Église italienne, a eu sous les yeux la dernière enquête du Pew Research Center de Washington ? En touyt cas, elle enregistre un effondrement sans précédent de l’appartenance à l’Église catholique en Italie, un effondrement actuellement plus important que n’importe quel autre pays au monde.

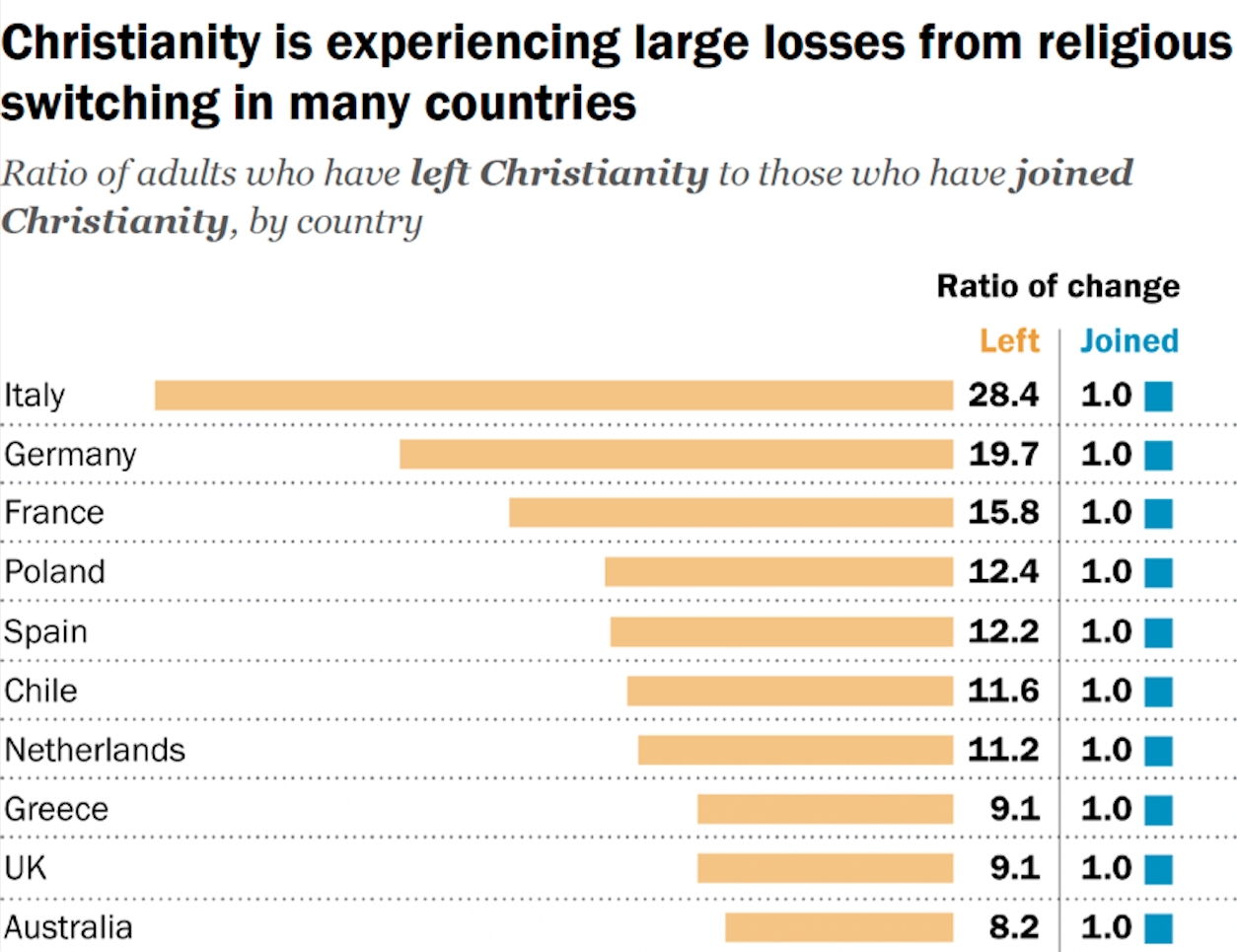

Le graphique ci-contre en donne une idée. Pour chaque personne qui rejoint l’Église catholique en Italie, plus de 28 l’abandonnent. Il s’agit de l’écart le plus élevé parmi les 36 pays étudiés.

Le graphique ci-contre en donne une idée. Pour chaque personne qui rejoint l’Église catholique en Italie, plus de 28 l’abandonnent. Il s’agit de l’écart le plus élevé parmi les 36 pays étudiés.

Les abandons mis en évidence dans ce graphique concernent ceux qui ont grandi dans l’Église catholique mais qui déclarent aujourd’hui ne plus en faire partie, avoir embrassé une autre religion ou, beaucoup plus fréquemment, avoir renoncé à toute appartenance religieuse.

Les sorties et les entrées dans la catégorie des sans-religion sont tout aussi déséquilibrées en Italie. Pour chaque Italien qui quitte cette catégorie en embrassant une confession, il y a ici plus de 28 qui y entrent.

Le nombre de personnes qui quittent l’Église est massif, surtout chez les jeunes. Pas moins de 44 % des Italiens âgés de 18 à 34 ans disent avoir abandonné la foi catholique de leur enfance et ne plus appartenir à aucune religion aujourd’hui (sauf dans des cas isolés de transition vers une autre religion), contre 16 % des adultes âgés de 35 à 49 ans et 17 % des 50 ans et plus.

Le niveau d’éducation a également un impact. Parmi les Italiens ayant un niveau d’éducation supérieur, 33% déclarent avoir quitté l’Église et ne plus s’identifier à aucune religion, contre 21 % de ceux qui ont un niveau d’éducation inférieur.

Pareil pour le sexe. 28 % des hommes déclarent avoir quitté l’Église, tandis que cette proportion est de 19 % chez les femmes.

Une comparaison des 36 pays analysés par le Pew Research Center montre que le christianisme est la religion qui connaît le taux de défection le plus élevé, suivi par le bouddhisme, qui a été abandonné par 23 % des fidèles au Japon et, en Corée du Sud, par 13 % des personnes sondées, qui s’identifient désormais comme n’ayant aucune religion.

Mais la Corée du Sud est aussi l’un des rares cas de mouvement contraire. Là-bas, 9 % des personnes interrogées déclarent avoir grandi sans confession religieuse mais désormais appartenir à une religion qui, pour la plupart d’entre elles, est chrétienne. Aujourd’hui, 33 % des Sud-Coréens s’identifient comme chrétiens.

L’érosion de l’appartenance à l’Église catholique et l’augmentation correspondante du nombre de personnes sans religion est un phénomène qui concerne un grand nombre de pays. Certains d’entre eux, en particulier en Europe centrale et du Sud, font l’expérience de cet exode depuis de nombreuses années et enregistrent donc aujourd’hui des taux d’abandon inférieurs à ceux de l’Italie, où le phénomène est plus récent et atteint aujourd’hui un pic plus élevé.

En Italie, l’inconnue sur la tendance future de cette évolution dépend dans une large mesure de ce qui se passera dans la vaste « zone grise » de ceux qui sont peu ou pas pratiquants mais qui continuent pourtant à déclarer appartenir à la religion catholique.

L’analyse la plus approfondie et la plus récente de cette « zone grise » se trouve dans une recherche menée en novembre 2024 par le CENSIS, un important institut italien de recherche sociologique, ainsi que par l’association « Essere Qui », créée il y a quelques années avec la conviction que « la culture catholique a encore beaucoup à offrir au développement humain, social et économique » en Italie et en Europe. Son président est l’éminent sociologue Giuseppe De Rita, 92 ans, personnage inoubliable du catholicisme postconciliaire, et qui compte parmi ses membres éminents l’ancien président de la Commission européenne Romano Prodi ainsi que le fondateur de la Communauté de Sant’Egidio, Andrea Riccardi.

Cette recherche a fixé à 71,1 % la proportion de la population adulte qui, en Italie, continue à se déclarer « catholique ».

Plus précisément, cependant, à peine 15,3 % des Italiens se déclarent catholiques pratiquants, tandis que les autres déclarent ne participer que rarement aux célébrations de l’Église (34,9 %) ou se définissent comme « catholiques non pratiquants » (20,9 %).

Ce sont ces 55,8 % d’Italiens qui constituent la « zone grise ». Parmi ceux-ci, plus de la moitié ne se reconnaissent pas dans les institutions de l’Église, ils affirment qu’ils ne vont pas à l’église parce qu’il suffit de « vivre la foi intérieurement », mais tous sont d’accord pour considérer le catholicisme comme faisant partie intégrante de l’identité et de la culture nationale.

58 % des Italiens continuent de croire en la vie après la mort et la plupart d’entre eux croient qu’il s’agira d’une vie différente selon que l’on se soit bien ou mal comporté. Mais dans la vie actuelle, écrivent les auteurs de la recherche, « le sens du péché n’est pas particulièrement ressenti, notamment parce qu’au cours des cinquante dernières années, la culture catholique a été particulièrement « indulgente » », et que le sens du péché a été remplacé par un sentiment de culpabilité plus générique et individualiste.

« La ‘zone grise’ dans l’Église d’aujourd’hui – écrivent les auteurs de la recherche – est donc le résultat de l’individualisme ambiant, bien sûr, mais aussi d’une Église qui n’est plus qu’horizontale et qui peine à encore à indiquer un ‘au-delà’ ».

Le risque – ajoutent-ils – est que si elle livrée à elle-même, cette « zone grise » ne « s’évapore en peu de temps ». Dans le groupe d’âge des 18–34 ans, le nombre de ceux qui se définissent comme catholiques a déjà chuté à 58,3 %, contre 71,1 % de la moyenne générale.

Mais il pourrait s’avérer tout aussi illusoire, pour l’Église italienne, « d’essayer de ramener une partie du troupeau au bercail, en ne s’appuyant que sur le sentiment d’appartenance et une nostalgie latente du sacré ».

Il serait plus efficace « de rester à l’intérieur de la ‘zone grise’ pour exploiter ce même sentiment d’appartenance et de nostalgie, sans pour autant entamer une démarche de retour, mais pour animer et éclairer cette « zone grise » là où elle se trouve, pour accompagner le troupeau vers un « au-delà » dont elle a perdu le chemin sans pour autant avoir oublié qu’il existe ».

C’est cette lecture optimiste de l’état actuel du catholicisme en Italie qu’on pu entendre, le samedi 29 mars, résonner sous les voûtes de la cathédrale de Rome, la basilique de Saint-Jean-de-Latran, à l’occasion d’une rencontre suscitée précisément pour commenter les recherches de CENSIS et d’« Essere Qui ».

C’est Giuseppe De Rita en personne qui s’en est fait le porte-parole, en compagnie de son fils Giulio, du jésuite Antonio Spadaro, très proche du pape François, et du chef de Sant’Egidio Riccardi, qui a mis en garde, dans sa conclusion, sur le fait de compter sur une « minorité créative », qui ne serait selon lui qu’un lot de consolation, alors qu’au contraire « nous avons besoin d’une Église du peuple ».

Pour De Rita également, il ne faut pas avoir peur de la « zone grise », mais se concentrer sur la subjectivité comme élément commun, et même spirituel, entre des personnes qui ne fréquentent pas les lieux sacrés mais qui font le signe de croix avant un match de football et qui pensent encore, chacun à sa manière, à l’au-delà.

Le subjectivisme ne doit pas être considéré comme un ennemi, disait De Rita, mais comme le champ à cultiver, pour avancer ensemble « en avant et vers le haut », comme disait Pierre Teilhard de Chardin, c’est-à-dire en alliant de manière indissoluble « évangélisation et promotion humaine » et en laissant « travailler l’esprit ».

« Le travail de l’esprit » était précisément le titre de cette rencontre à Saint-Jean-de-Latran. Où l’« esprit » était à la fois le « logos » rationnel et humain et la « Parole » divine que l’Église a le mandat de prêcher, comme l’a souligné un autre intervenant, le philosophe non-croyant Massimo Cacciari.

Pour Cacciari, cependant, l’Église ne doit pas céder passivement à la « catastrophe anthropologique » actuelle, mais se positionner à nouveau comme un « signe de contradiction », y compris avec ceux qui ne croient pas mais qui veulent reconstruire pleinement l’« homo politicus » dissous.

Et c’est précisément sur l’Église en tant que « signe de contradiction » que le prêtre romain Fabio Rosini, bibliste et professeur en communication de la foi à l’Université pontificale de la Sainte-Croix, a centré son intervention – en prenant ouvertement le contrepied de De Rita, Riccardi et de Spadaro.

Pour Rosini, la « zone grise » est le signe d’une insignifiance croissante de l’Église dans la société, si ce n’est d’un véritable « suicide ecclésial », fait de subordination aux puissances de ce monde et de réduction de l’annonce chrétienne à de tristes préceptes moraux.

Pour avoir des résultats « en opposition totale avec les statistiques de la recherche », a dit Rosini, « il ne faut pas faire l’erreur de sous-estimer le signe de contradiction qu’est l’Evangile ». Et de citer le discours mémorable de Joseph Ratzinger en 1969 :

« Le futur de l’Église viendra de personnes profondément ancrées dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Il ne viendra pas de ceux qui s’accommodent sans réfléchir du moment présent. […] De la crise actuelle émergera l’Église de demain – une Église qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifices construits pendant sa période prospère. Le nombre de fidèles se réduisant, elle perdra nombre de ses privilèges. Contrairement à une période antérieure, l’Église sera véritablement perçue comme une société de personnes volontaires, que l’on intègre librement et par choix. […] le futur de l’Église, encore une fois, sera comme toujours remodelé par des saints, c’est-à-dire par des hommes dont les esprits cherchent à aller au-delà des simples slogans à la mode ».

En résumé, la « zone grise » du catholicisme en Italie n’est pas une réalité à laquelle il faut se résigner, a conclu Rosini, mais « une occasion providentielle d’être une Église prophétique ». Une entreprise audacieuse s’il en est, car « l’Église est le lieu du sublime » et « le beau et le facile ne vont pas de pair ».

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.