(s.m.) Ne cherchez pas la messe « in coena Domini » du soir du Jeudi Saint dans le calendrier des célébrations pascales de cette année publié par le Vatican fin mars dernier.

(s.m.) Ne cherchez pas la messe « in coena Domini » du soir du Jeudi Saint dans le calendrier des célébrations pascales de cette année publié par le Vatican fin mars dernier.

C’est d’ailleurs le cas depuis que Jorge Mario Bergoglio est devenu pape. L’information du lieu où il célébrerait, en général dans une prison, n’était donnée qu’en dernière minute. Et l’information ne concernait pas tant la messe elle-même que le lavement des pieds qu’il aurait pratiqué à douze détenus ou immigrés, hommes et femmes, chrétiens, musulmans, qu’ils aient la foi ou pas.

Quant aux homélies prononcées pour la circonstance par le Pape François, elles aussi reflétaient la priorité absolue donnée au lavement des pieds. Elles tenaient souvent en peu de mots, souvent improvisées, et se réduisaient généralement à une exhortation au pardon et au service fraternel.

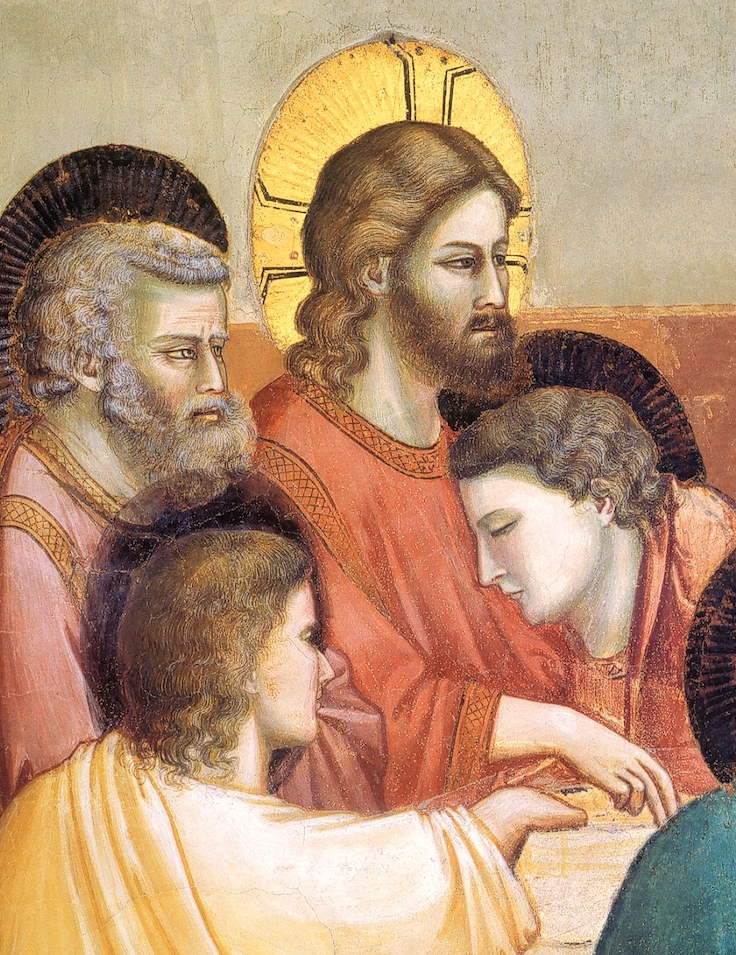

Il n’y avait habituellement pas la moindre allusion à la messe en elle-même. Et pourtant, la messe du Jeudi saint est une pierre angulaire de la liturgie chrétienne, s’agissant de la mémoire de la dernière Cène de Jésus avec ses apôtres (dans l’illustration, un détail d’une fresque de Giotto de 1303), la première de toutes les messes passées, présentes et à venir.

Et cette année encore, étant données les conditions de santé précaires du Pape François, la question que tout le monde se posait était de savoir qui aurait célébré le lavement des pieds à sa place, à quel endroit — avec un remplaçant qu’on a laissé tomber en dernière minute — et surtout si le Pape comptait faire une apparition en personne sur la scène.

Mais pourquoi ne pas remettre en lumière ce que la métamorphose du Jeudi saint opérée par le Pape actuel a occulté ? Pourquoi ne pas revenir au cœur authentique de la messe « in coena Domini » ?

Ce qui va suivre est tiré de l’homélie prononcée le Jeudi saint 2008 par le Pape Benoît XVI, qui la célébrait toujours dans la cathédrale de Saint-Jean-de-Latran.

Cette homélie s’appuie sur l’extrait de l’Évangile de Jean que l’on proclame à cette messe qui, en lieu et place du récit de la Dernière Cène, présente celui de Jésus qui lave les pieds de ses apôtres. Mais ce que le Pape Benoît XVI en tire comme enseignement est sans comparaison avec la superficialité du spectacle en vogue ces dernières années.

On s’accorde généralement pour dire que l’homélitique a été un point fort du pontificat de Joseph Ratzinger. Et Settimo Cielo en a déjà expliqué la raison, dans sa présentation d’un livre qui recueillait pour la première fois en 2008 une année de prédication liturgique de ce pape.

Cette homélie en est une preuve éclatante. Bonne lecture et joyeuses Pâques !

*

Homélie de la messe « in coena Domini » du 20 mars 2008

de Benoît XVI

Chers frères et sœurs, Saint Jean débute son récit sur la manière dont Jésus lava les pieds de ses disciples avec un langage particulièrement solennel, presque liturgique. « Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. » (Jn 13, 1).

L’ « heure » de Jésus est arrivée, vers laquelle toute son œuvre était dirigée depuis le début. Jean décrit ce qui constitue le contenu de cette heure, avec deux mots : passage (metabainein, metabasis) et agape — amour. Ces deux mots s’expliquent l’un l’autre ; tous deux décrivent la Pâque de Jésus : la croix et la résurrection, la crucifixion entendue comme élévation, comme « passage » vers la gloire de Dieu, comme « passage » du monde vers le Père. Ce n’est pas comme si Jésus, après une brève visite dans le monde, repartait désormais et retournait au Père. Ce passage est une transformation. Il emporte avec lui sa chair et l’homme qu’il est. Sur la Croix, dans le don de soi-même, il se fond et se transforme en un nouveau mode d’être, dans lequel il est maintenant toujours avec le Père et en même temps avec les hommes. Il transforme la Croix, l’acte de la mise à mort, en un acte de don, d’amour jusqu’au bout.

Avec cette expression « jusqu’à la fin » Jean renvoie par anticipation à la dernière parole du Christ sur la Croix: tout est porté à son terme, « tout est accompli » (Jn 19, 30). Par son amour la Croix devient metabasis transformation de l’être homme en être participant à la gloire de Dieu. Par cette transformation il nous implique tous, en nous entraînant dans la force transformatrice de son amour au point que, dans notre être avec Lui, notre vie devient « passage », transformation. Nous recevons ainsi la rédemption — nous prenons part à l’amour éternel, une condition à laquelle nous tendons tout au long de notre existence.

Ce processus essentiel de l’heure de Jésus est représenté par le lavement des pieds dans une sorte d’acte symbolique prophétique.

En celui-ci, Jésus met en évidence à travers un geste concret ce que justement le grand hymne christologique de l’Epître aux Philippiens décrit comme le contenu du mystère du Christ. Jésus dépose les vêtements de sa gloire, endosse l’ « étoffe » de l’humanité et se fait esclave. Il lave les pieds sales des disciples et les rend ainsi capables de partager le banquet divin auquel Il les invite.

Aux purifications cultuelles et externes, qui purifient l’homme rituellement, tout en le laissant inchangé, succède le bain nouveau : Il nous rend purs par sa parole et son amour, par le don de soi. « Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. », dira-t-il aux disciples dans son discours sur la vigne (Jn 15, 3).

Toujours et encore, Il nous lave par sa parole. Oui, si nous accueillons les paroles de Jésus dans une attitude de méditation, de prière et de foi, elles développent en nous la force purificatrice. Jour après jour, nous sommes comme recouverts de salissures diverses, de paroles vides, de préjugés, d’une sagesse réduite et altérée ; une multitude de fausses vérités ou de mensonges s’infiltrent sans cesse dans notre être intérieur. Tout cela blesse et contamine notre âme, tout cela menace de nous rendre incapables de voir la vérité et le bien. Si nous accueillons les paroles de Jésus avec un cœur attentif, elles se révèlent de véritables bains, des purifications de l’âme, de l’homme intérieur.

C’est à cela que nous invite l’Évangile du lavement des pieds : toujours nous laisser laver par cette eau pure, nous laisser nous rendre capables de la communion conviviale avec Dieu et nos frères. Cependant, il n’y a pas que de l’eau qui s’écoule du flanc de Jésus après le coup de lance du soldat, mais aussi du sang (Jn 19, 34 ; cf. 1 Jn 5, 6.8). Jésus n’a pas seulement parlé, il ne nous a pas laissé que des mots. Il s’est offert. Il nous lave par la puissance sacrée de son sang autrement dit par le don de soi « jusqu’au bout », jusqu’à la Croix. Sa parole est plus qu’une simple déclaration ; elle est la chair et le sang pour « la vie du monde » (Jn 6, 51).

Dans les Saints Sacrements, le Seigneur s’agenouille toujours à nouveau à nos pieds et nous purifie. Prions-le afin que par le bain sacré de son amour nous soyons toujours plus profondément pénétrés et ainsi véritablement purifiés !

Si nous écoutons attentivement l’Évangile, nous relevons deux aspects différents dans l’événement du lavement des pieds. En lavant les pieds de ses disciples, Jésus accomplit avant tout un acte simple — le don de la pureté, de la « capacité pour Dieu » qui leur est offert. Mais ce don devient ensuite un modèle, le devoir de refaire ce geste les uns pour les autres.

Les Pères ont qualifié ce double aspect du lavement des pieds de sacramentum et exemplum. Sacramentum ne signifie pas dans ce contexte l’un des sept sacrements mais le mystère du Christ dans son ensemble, de l’incarnation jusqu’à la croix et la résurrection : cet ensemble devient la force qui soigne et sanctifie, la force de transformation pour les hommes, il devient notre metabasis, notre transformation en une nouvelle forme d’être, dans notre ouverture à Dieu et dans notre communion avec Lui.

Mais cet être nouveau qu’il nous donne simplement, sans que nous le méritions, doit ensuite se transformer en nous dans la dynamique d’une vie nouvelle. L’ensemble du don et de l’exemple que nous trouvons dans le texte du lavement des pieds est caractéristique de la nature du christianisme en général. Le christianisme n’est pas une sorte de moralisme, un simple système éthique. Ni notre action ni notre capacité morale n’en sont à l’origine. Le christianisme est avant tout un don : Dieu se donne à nous — il ne donne pas quelque chose, mais Il se donne lui-même. Et cela n’arrive pas seulement au début, au moment de notre conversion. Il reste en permanence celui qui donne. Il nous offre en permanence ses dons. Il nous précède en permanence. De ce fait l’acte central de l’être chrétien est l’Eucharistie : la gratitude d’avoir été gratifié, la joie pour la vie nouvelle qu’Il nous donne.

Toutefois nous ne restons pas des destinataires passifs de la bonté divine. Dieu nous gratifie comme partenaires personnels et vivants. L’amour donné est la dynamique de l’ « amour partagé » ; il veut être en nous une vie nouvelle à partir de Dieu. Ainsi, nous comprenons la parole, que Jésus dit à ses disciples et à nous tous, au terme du récit du lavement des pieds : « Je vous donne un commandement nouveau: vous aimer les uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). Le « commandement nouveau » ne consiste pas en une nouvelle et difficile norme qui n’existait pas jusqu’alors. Le commandement nouveau consiste à aimer ensemble avec Celui qui nous a aimés en premier.

C’est également ainsi qu’il faut comprendre le Discours sur la montagne. Il ne signifie pas que Jésus ait alors donné de nouveaux préceptes qui représentaient des exigences d’un humanisme plus sublime que le précédent. Le Discours sur la montagne est un chemin d’entraînement pour nous identifier aux sentiments du Christ (cf. Phil 2, 5), un chemin de purification intérieur qui nous conduit à un vivre ensemble avec Lui. La nouveauté, c’est le don qui nous introduit dans l’esprit du Christ. Si nous considérons cela, nous percevons alors combien nos vies sont souvent éloignées de cette nouveauté du Nouveau Testament ; combien on ne donne que trop peu en exemple à l’humanité notre amour en communion avec son amour. Nous restons donc débiteurs à son égard de la preuve de crédibilité de la vérité chrétienne qui se démontre dans l’amour. C’est précisément pour cela que nous devons toujours prier davantage le Seigneur afin qu’il nous rende, par sa purification, mûrs pour le nouveau commandement.

Dans l’Évangile du lavement des pieds la conversation entre Jésus et Pierre nous offre encore un autre détail de la pratique de la vie chrétienne, auquel nous voulons enfin accorder notre attention.

Dans un premier temps, Pierre ne voulait pas se laisser laver les pieds par le Seigneur: ce renversement de situation, autrement dit que le maître — Jésus — lave les pieds, que le maître s’abaisse au travail de l’esclave, s’opposait totalement au respect révérencieux de Pierre envers Jésus, avec sa conception du rapport entre le maître et le disciple. « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! » dit-il à Jésus avec toute la passion dont il était capable (Jn 13, 8). C’est la même mentalité qui, après la profession de foi en Jésus, Fils de Dieu, à Césarée de Philippe, qui l’avait poussé à s’opposer à Lui, quand il avait prédit la persécution et la croix : « Cela ne t’arrivera pas ! », avait déclaré Pierre catégoriquement (Mt 16, 22). Sa conception du Messie comportait une image de majesté, de grandeur divine. Il devait apprendre toujours à nouveau que la grandeur de Dieu est différente de notre idée de grandeur ; qu’elle consiste précisément en une descente, dans l’humilité du service, dans l’amour radical jusqu’au dénuement total. Nous aussi nous devons l’apprendre encore et toujours parce que systématiquement nous désirons un Dieu de succès et non de passion, parce que nous ne sommes pas en mesure de nous rendre compte que le pasteur est venu comme un Agneau qui se donne pour nous conduire vers le juste pâturage.

Lorsque le Seigneur dit à Pierre que, sans le lavement des pieds, il n’aurait plus pu le suivre, Pierre demanda spontanément que lui furent aussi lavées la tête et les mains. Suit alors la parole mystérieuse de Jésus : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds » (Jn 13, 10). Jésus fait allusion au bain que ses disciples, selon les prescriptions rituelles avaient déjà pris ; et pour participer au repas il suffisait seulement de se laver les pieds. Il faut voir naturellement ici une signification plus profonde. À quoi fait-on allusion ? Nous ne le savons pas avec certitude. Dans tous les cas, n’oublions pas que le lavement des pieds, selon le sens de tout le chapitre, n’indique pas un simple sacrement spécifique, mais le sacramentum Christi dans son ensemble — son service de salut, sa descente jusqu’à la croix, son amour jusqu’à la fin qui nous purifie et nous rend capables de Dieu.

Par la distinction introduite ici entre le bain et le lavement des pieds, on perçoit toutefois une allusion à la vie dans la communauté des disciples, à la vie de l’Église – une allusion que Jean veut peut-être consciemment transmettre aux communités de son époque. Il apparaît clairement que le bain qui nous purifie définitivement et qui ne doit pas être répété est le Baptême — l’immersion dans la mort et la résurrection du Christ, un évènement qui change notre vie profondément en nous donnant comme une nouvelle identité qui demeure, si nous ne la jetons pas comme le fit Judas.

Cependant même avec cette nouvelle identité permanente donnée par le Baptême, nous avons besoin du « lavement des pieds » pour la communion conviviale avec Jésus. De quoi s’agit-il ? Il me semble que la première lettre de saint Jean nous donne la clef de lecture. On y lit : « Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu’à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » (1Jn 1, 8sq.). Nous avons besoin de ce « lavement des pieds », de ce lavement des péchés quotidiens et pour cela nous avons besoin de la confession des péchés.

Nous ne savons pas comment cela se passait précisément dans les communautés johanniques. Mais la direction indiquée par les paroles de Jésus à Pierre est évidente : pour être capables de participer à la communauté conviviale avec Jésus Christ, nous devons être sincères. Nous devons reconnaître que dans notre nouvelle identité de baptisés nous péchons également. Nous avons besoin de la confession sous la forme du Sacrement de la réconciliation. Par celui-ci le Seigneur lave toujours à nouveau nos pieds sales afin que nous puissions nous asseoir à table avec Lui.

La parole revêt ainsi une nouvelle signification par laquelle le Seigneur élargit le sacramentum en en faisant l’exemplum, un don, un service envers nos frères: « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » (Jn 13, 14). Nous devons nous laver les pieds les uns les autres dans le service quotidien et réciproque de l’amour. Nous devons nous laver les pieds dans le sens où nous devons aussi nous pardonner les uns les autres. La dette que le Seigneur nous a remise est toujours infiniment plus grande que toutes les dettes que les autres peuvent avoir envers nous (cf. Mt 18, 21–35). C’est à cela que nous exhorte le Jeudi Saint : ne pas laisser la rancœur envers l’autre empoisonner notre âme. Il nous exhorte à purifier continuellement notre mémoire, en nous pardonnant réciproquement du fond du cœur, en nous lavant les pieds les uns les autres, afin de pouvoir nous rendre ensemble au banquet du Seigneur.

Le Jeudi Saint est un jour de gratitude et de joie pour le grand don de l’amour jusqu’à la fin que nous a fait le Seigneur. En cette heure, prions le Seigneur afin que cette joie et cette gratitude deviennent en nous la force d’aimer ensemble avec son amour. Amen.

© Copyright 2008 — Libreria Editrice Vaticana

———

Sandro Magister est le vaticaniste émérite de l’hebdomadaire L’Espresso.

Tous les articles de son blog Settimo Cielo sont disponibles sur ce site en langue française.

Ainsi que l’index complet de tous les articles français de www.chiesa, son blog précédent.