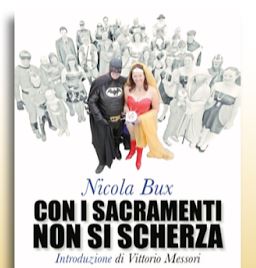

Il vient de publier un livre avec Batman et Wonder Woman en couverture, même si le titre semble évoquer autre chose : « On ne plaisante pas avec les sacrements» (Con i sacramenti non si scherza) aux éditions Cantagalli. Don Nicola Bux, ancien consulteur de l’Office des Célébrations liturgiques de Benoît XVI, actuel consulteur de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, professeur de Liturgie orientale et de théologie sacramentaire à la Faculté théologique des Pouilles peut être considéré comme un expert de cette « réforme de la réforme » liturgique dont le Cardinal Robert Sarah a parlé à la convention pour la Sainte Liturgie qui s’est déroulée récemment à Londres. Le Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin a affirmé qu’il fallait revenir « le plus vite possible » à une orientation commune du prêtre et des fidèles dans la célébration liturgique avant d’ajouter que le Pape François lui avait demandé d’étudier la « réforme de la réforme » liturgique que Benoît XVI appelait de ses vœux.

Don Bux, que signifie cette demande du Cardinal Sarah que tous se tournent ad orientem ?

La Présentation Générale du Missel Romain mentionne déjà au point 299 que la célébration peut se dérouler « face au peuple » mais n’exclut en rien que l’on puisse célébrer versus Deum ou ad Orientem. L’Orient c’est avant tout Jésus-Christ selon l’hymne du Bénédictus (en français « Quand nous visite l’astre d’en-haut », en latin « qua vistabit nos Oriens ex alto »), c’est également le point cardinal vers lequel les églises étaient orientées, au moins jusqu’à la fin du XVIe siècle en Occident et encore de nos jours en Orient : depuis les origines, cette orientation était matérialisée par la croix installée dans l’abside à laquelle s’adressait le prêtre. Alors que la liturgie « vers le peuple » met en évidence la place centrale de la figure du ministre jusqu’à refermer la communauté sur elle-même, le regard ad Deum ouvre cette même assemblée à ce que Vatican II définissait comme étant la dimension eschatologique de la liturgie : c’est-à-dire la Présence du Seigneur qui vient au milieu de son peuple. Dans la liturgie, riche en symboles, rien n’est laissé au hasard : l’orientation versus Deum per Iesum Christum (vers le Seigneur à travers le Christ Jésus) nous rappelle que nous « nous tournons vers le Seigneur ». Pour approfondir ce point, je conseille la lecture de l’étude de U.M. Lang, « Se tourner vers le Seigneur » qui a été traduit en plusieurs langues.

Mais le prêtre n’est-il pas déjà censé représenter le Christ ?

Le prêtre représente certainement le Christ (cfr. Sacrosantum Concilium, n. 7) mais il n’est pas Jésus-Christ qui n’est vraiment, réellement et substantiellement présent que dans le Sacrement de l’Eucharistie. C’est pour cela que Jésus-Christ et donc le sacrement doit être le point central de la liturgie. Il est très significatif que, de tout temps, la croix ait indiqué le point cardinal vers lequel la prière devait s’orienter. Le Cardinal Sarah, dans un moment où la déformation anthropocentrique de la liturgie est forte, invite à ce que l’on restitue à la Présence divine sa place centrale, représentée par l’orientation commune du prêtre et du peuple vers la Croix.

Le cardinal a dit que le Pape François lui a demandé d’approfondir la soi-disant « réforme de la réforme » liturgique qui fut lancée par son prédécesseur. De quoi s’agit-il ?

Benoît XVI avait observé que lors de la réforme de la liturgie à la suite du Concile Vatican II, c’est un peu comme si l’on s’était retrouvé devant une immense fresque précieuse à restaurer. Cette restauration a malheureusement été réalisée en toute hâte et de façon agressive, au point que l’on a risqué d’endommager la fresque elle-même. Voilà pourquoi il est important d’étudier la « réforme de la réforme ». Plusieurs spécialistes de la liturgie comme par exemple Klaus Gamber et Louis Bouyer avaient été jusqu’à agiter le spectre de la fin du rit romain qui aurait été supplanté par une espèce de rit moderne. Avec cette « réforme de la réforme », Ratzinger proposait de relancer le processus de restauration afin de préserver l’intégralité de la fresque.

D’accord, mais outre la question de l’orientation, quelles sont les autres aspects concernés par cette « réforme de la réforme » ?

Il y en a plusieurs, je peux en citer quelques-uns. L’abandon du latin a contribué à la désacralisation de la liturgie, au point que la Constitution liturgique de Vatican II demande explicitement qu’il soit conservé dans le rit latin (cfr. SC 36). En outre, la langue latine est un signe d’unité et d’universalité de l’Eglise. Il y a ensuite la question du caractère sacrificiel de la Messe : les théologies eucharistiques du XXe siècle ont mis l’accent sur la Dernière Cène pour en déduire qu’elle avait donné à l’eucharistie sa forme fondamentale, celle d’un banquet ou d’un repas, au détriment du caractère cosmique, rédempteur et sacrificiel de la Messe. Ceci nous emmène au cœur de la réflexion théologique portée par Ratzinger sur le sens profond de la messe. Ratzinger considère que « le problème central de la réforme liturgique », c’est le manque de clarté causé par la séparation apparente entre le dogme et la structure liturgique. La « réforme de la réforme » doit remédier à l’anomie – un peu comme s’il n’existait plus aucun norme – et à l’anarchie dans la liturgie en réaffirmant le droit de Dieu sur cette dernière. En dernier lieu, et non des moindres, cela implique une restauration de la discipline en matière de musique sacrée et des canons de l’art sacré, deux aspects étroitement liés à la liturgie.

Par où faudrait-il commencer ?

Benoît XVI avait par exemple proposé et entrepris de faire en sorte que là où le célébrant ne pouvait physiquement pas se tourner physiquement vers l’Orient, un crucifix soit posé sur l’autel « vers le peuple » de sorte que le célébrant et les fidèles soient tous deux orientés vers lui. La croix et surtout le tabernacle sont là pour indiquer la présence du Seigneur crucifié et ressuscité qui est ce qu’il y a de plus sacré et qui rend la liturgie elle-même sacrée comme l’affirme la Constitution liturgique. En résumé, la « réforme de la réforme » dans laquelle on retrouve la marque de fabrique de Benoît XVI vise à faire renaître le sacré dans les cœurs. On remarque d’ailleurs que là où « réforme de la réforme » a été mise en œuvre, le sens du sacré n’a pas manqué de renaître.

Allons au fond des choses : que signifie réellement la présence du Seigneur dans la liturgie ?

Nous pouvons dire avant tout que sans cette Présence du Seigneur, la liturgie chrétienne n’aurait aucun sens. Il ne s’agirait que d’une autoreprésentation purement humaine car c’est justement la Présence qui rend la liturgie sacrée. Le sacré est quelque chose qu’il est possible de s’approcher avec révérence et crainte, quelque chose qu’il faut presque ne pas « toucher » : c’est la présence divine. « Ne me touche pas » a dit le Seigneur ressuscité à Marie Madeleine. Et c’est ce que Pierre lui a dit sur le lac : « Eloigne-toi de moi parce que je suis pécheur ». Une liturgie peut tout à fait ne pas être sacrée, comme la cérémonie d’ouverture des jeux olympiques. La liturgie est sacrée à cause de la Présence du Seigneur, et s’il est présent, on ne peut pas faire n’importe quoi, on doit reconnaître et adorer cette présence et s’approcher de lui avec toutes les attitudes et les dispositions requises. C’est pour cela que les déformations et les abus dans les liturgies actuelles sont très graves.

Est-ce pour cela que le cardinal Sarah fait référence, par exemple, à l’agenouillement ?

Certainement, la raison pour laquelle nous nous mettons à genoux c’est justement cette Présence du Seigneur dans la liturgie. Il ne s’agit pas d’une présence « historique » spatio-temporelle mais avant tout d’une présence spirituelle, autant en nous qu’en-dehors de nous, donc tous les signes doivent toujours exprimer la reconnaissance témoignée par le fidèle. Certains liturgistes, par exemple, recommandent de déplacer le tabernacle dans une chapelle latérale ou sur une colonne située à vingt mètres de l’autel où l’on célèbre habituellement pour éviter un conflit de signes : ce serait comme le rendre « moins présent ». Mais vingt mètres suffisent-ils à atténuer la Présence réelle ? Qu’entend-on réellement par cet hypothétique « conflit de signes » ?

Le cardinal Sarah a parlé de la nécessité de renforcer la formation liturgique des prêtres en espérant qu’on leur enseigne également à célébrer la messe dans sa forme extraordinaire (communément appelée « rite tridentin »). Pour quelle raison ?

Pour une raison très simple : lorsque Paul VI promulgua le nouvel Missel romain, il le fit en continuité avec le missel tridentin des quatre siècles précédents. Il voulait justement montrer la continuité entre les deux missels, au-delà du fond de la question. Donc, ignorer ou pire diaboliser le rite précédent, c’est se mettre en opposition avec l’ordo de Paul VI qui, si l’on s’en tient aux déclarations, fait partie de l’ancienne école. C’est également dans ce sens qu’il est très important que le Pape François ait demandé au cardinal de continuer à étudier la « réforme de la réforme ».

Dans le débat intra-ecclésial, ceux qui sont attentifs à la liturgie sont catalogués comme conservateurs ou pire, comme « ultraconservateurs ». Des personnes attachées à des formes qui appartiennent au passé, des gens fixés. Quelle est votre avis ?

Il faut tout d’abord faire une distinction : s’il fallait diaboliser les « ultraconservateurs », est-ce que les conservateurs deviendraient alors une « espèce » fréquentable ? Au-delà de cette boutade, ce catégorisation révèle une idée politique de l’Eglise. Diviser encore aujourd’hui l’Eglise en « conservateurs » et, je suppose à l’opposé, en « progressistes » ou encore en « fermés » et en « ouverts », c’est justement céder à une réduction politique qui n’appartient pas au mystère divin et humain de l’Eglise, corps du Christ et peuple de Dieu. C’est une conception qui ne sert qu’à diviser et à répandre la confusion mais qui est étrangère à toute la tradition catholique. En 1985, Joseph Ratzinger réaffirmait dans son célèbre livre-entretien avec Vittorio Messori, Rapport sur la foi, que c’est l’idée même d’Eglise qui était en crise. A mon sens, cette crise qu’il voyait venir de loin s’est aggravée : si l’Eglise est une et indéfectible comme le dit Lumen Gentium, elle ne devrait être composée que de catholiques – un mot qui évoque la totalité de la vérité (y compris la tradition apostolique, patristique et théologique des 2000 années de l’Eglise) – qui en vivent et l’actualisent aujourd’hui. Tous les autres qui se situent en-dehors de l’Eglise sont soit avec elle – qu’ils en soient conscients ou pas – ou contre elle parce qu’ils pensent qu’il faudrait reléguer l’Eglise dans une espèce de musée ou qu’ils la considèrent comme une réalité qui devrait suivre la mentalité du monde et se conformer au temps présent. Mais il faut faire attention : ceux qui épousent la mode d’aujourd’hui se retrouveront veufs demain. Saint Paul dans sa lettre aux Romains (12, 2) invitait justement les chrétiens de Rome à ne pas se conformer au monde. C’est pour cela que je pense qu’il serait bon de se remettre à employer les anciens termes comme « orthodoxes » et « hétérodoxes ». Saint Basile divisait ces derniers en hérétiques et schismatiques et l’histoire plus récente entre « catholiques » et « modernistes ».

Modernistes ? Dans quel sens ?

Je préfère cette dernière appellation – ce terme est à la mode – parce que je crois qu’aujourd’hui, dans l’Eglise, il y a d’un côté les fidèles qui ont une « pensée catholique » pour utiliser une expression de Paul VI, c’est-à-dire une pensée qui s’inscrit dans la grande tradition apostolique jusqu’à nos jours pour en faire prudemment jaillir des innovations et de l’autre les in-fidèles qui ne se réfèrent à ce grand dépôt de la foi que dans la mesure où il peut servir leurs désirs et leurs caprices (qu’ils prennent pour un droit) d’hommes et de femmes contemporains. En ce sens, ils sont donc bien « modernistes » comme Pie X l’avait déjà bien compris. Mais celui qui se comporte ainsi, en suivant le monde, finit réellement par diviser l’Eglise en anéantissant cette catholicité et cette universalité qui consiste à maintenir ensemble l’ancien et le nouveau comme ce sage dont Jésus faisait l’éloge dans l’Evangile.

Traduit d’un article original italien de Lorenzo Bertocchi publié dans La Nuova Bussola Quotidana